Itabirito, 31 de agosto de 2040

Noticiários de agosto abriam com uma boa e uma má notícia. Diziam-nos que a letalidade do vírus era menor entre os jovens, mas que estes tinham sido as maiores vítimas colaterais da Covid-19.

A pandemia teve um impacto profundo e desproporcional sobre os jovens, exacerbando desigualdades. E, entre os jovens de menores recursos, subsistia ainda o risco de se desperdiçar o “potencial de uma geração inteira”. Embora a maioria, entre os de alta renda, pudessem acompanhar videoconferências, apenas um quinto dos jovens de baixa renda puderam acessar aulas online.

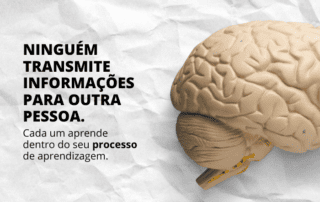

Havia algo que as notícias, não referiam. A pandemia mostrara que escola não era um prédio, que escolas sempre foram… pessoas. E que, em situação de “isolamento social” essas pessoas não logravam comunicar-se.

Quer as aulas presenciais, quer as remotas, eram virtuais – virtual era algo existente apenas em potência, não como realidade ou com efeito real – e, através delas, nada se aprendia. Para quem ousasse ver “claramente visto”, o vírus escancarava uma evidência: com acesso ou sem acesso à Internet, todos os jovens – de alta ou de baixa renda – tinham sido prejudicados. E continuariam a ser prejudicados, porque o senso comum prevalecia e muita gente clamava pelo “regresso à aulas”.

Durante a pandemia, aprendizes de feiticeiro da educação vendiam soluções milagrosas para o retorno às aulas, produtos bem embalados num marketing perfeito. Centenas de empresas propagandeavam o regresso à mesmice em suporte digital:

“Passando aqui para dizer que hoje é o último dia para você assistir a palestra completa sobre o plano para volta às aulas. 5.525 gestores escolares já assistiram ao conteúdo da professora no Youtube”.

A virtualidade das aulas prevalecia sobre o bom senso daqueles que não “regresaram às aulas”, que partiram para uma nova escola. Éramos o alvo preferencial de maldizentes. Mas, se não nos era possivel conter a sanha destrutiva, ninguém poderia impedir-nos de construir alternativas.

Nos idos de setenta, também a Ponte se constitui em incomodo para os bem pensantes e fator de perturbação dos acomodados. Neste século, houve acalmia. O projeto passou a ser inofensivo, mero objeto de turismo educacional. Já quase nada incomodava os acomodados. Porém, há uns vinte anos, os ataques pessoais recrudesceram.

As minhas cartinhas, alertando para os malefícios da aula, faziam mossa nas hostes conservadoras. Os irritados reagiram, desde ameaças via e-mail a fake news em redes sociais. E não tardou que alguns acadêmicos também reagissem, dizendo-se “defensores da escola pública”. Além de contribuições teóricas, expostas em livros e palestras, não conseguimos perceber como eles a defendiam. Acusavam-nos de “dizer mal” dos professores, quando o que nós fazíamos era defendê-los. Não só na teoria, mas na prática!

Lidávamos com egos poderosos de doutores auleiros. Disse ao amigo Pedro que não perderia mais tempo em altercações com acadêmicos bem pensantes e bem falantes. Mas, para viabilizar um diálogo fraterno, outro amigo dispôs-se a apagar um oportuno comentário feito no WhasApp.

Outro amigo respondeu:

“Não apague! Faz parte do processo de busca de entendimento. O importante é estarmos abertos ao diálogo, a partir de uma ética e de um projeto humanizador, não é mesmo?”

Estava certo esse amigo. Mas, cadê o diálogo? Cadê o projeto humanizador?

Talvez a ética devesse assemelhar-se a uma reta: a menor distância entre os pontos A e B, onde A é o Ideal e B, a Ação. Isto é: deveríamos tolerar a incoerência entre o bem pensar e o mal fazer?

Por: José Pacheco