Pampilhosa da Serra, 18 de julho de 2040

A pressão para o “regresso às aulas” crescia. Naquele mês de julho, o anunciado regresso à mesmice, surgia fantasiado de “ensino híbrido”. Quando observava essas “práticas híbridas” ou “invertidas”, eu temia pelas consequências. Saberiam explicar-me como seria possível conciliar o sócio construtivismo com o “dar aula”? Ninguém sabia. E se, já nesse longínquo mês de julho, sabíamos que mudança e inovação era incompatível com aula, como seria possível ensinar o que chamavam de “métodos ativos” no contexto da passividade de uma sala de aula?

Essa incompatibilidade ficou bem expressa, no final de uma palestra (melhor dizendo, de uma conversa), quando fui interpelado por um amigo de longa data, palestrante renomado:

Pensei que fosses meu amigo.

E sou! Por que dizes isso? – perguntei.

Porque irei fazer a próxima palestra e estou sem saber o que fazer. Acabaste de dizer que aula é inútil e prejudicial. E a palestra que preparei é sobre… planejamento de aula.

Manifestei-lhe a minha perplexidade:

Tu, que és professor universitário e de pedagogia, sabes bem que aula é inútil e prejudicial. Por que não o dizes?

Eu sei que tens razão – concluiu, pesaroso – mas eu não poderei dizer isso neste auditório.

Por que não podes? O que te impede de o dizer?

Porque… eu dou aula na minha faculdade.

Em 2020, a educação brasileira continuava cativa de atavismos. Contribuições do Paulo, do Florestan, do Lauro e de outros insignes pedagogos eram ignoradas, ou trocadas por teorias importadas do hemisfério norte. A “última novidade”, a “comunidade de aprendizagem”, tinha sido objeto de estudo a partir de uma matriz teórica estrangeira e isso talvez isso se devesse ao desconhecimento de obras de autores brasileiros.

Há vinte anos, as práticas de “comunidade” tomavam por referência experiências realizadas na década de 1990, nos Estados Unidos e na Espanha. Os acadêmicos, que as implementavam, ignoravam que, ainda que sob outras designações, já na década de 1950 (no Brasil) e na de 1970 (em Portugal), tinham sido desenvolvidas práticas com as caraterísticas de comunidade de aprendizagem.

E o que dizer da fundamentação teórica dessas práticas?

Nos anos noventa, Freire afirmava que a aprendizagem acontecia na intersubjetividade e aludia à necessidade do contato pessoal, físico, com a realidade, para além dos muros da escola. Na Catalunha, Ramon Flexa publicava um enunciado de princípios das ditas comunidades. Muito antes, na década de sessenta, Lauro de Oliveira Lima assim as definia: divisões celulares da macroestrutura em microestruturas federalizadas num conjunto maior, mais complexas, que facilitam o encontro entre pessoas. A obra do mestre brasileiro antecipou em trinta anos as tímidas e equivocadas manifestações de comunidade da Inglaterra, da Catalunha, ou dos Estados Unidos.

Só a “síndrome do vira lata” explicava o ostracismo de pesquisadores brasileiros.

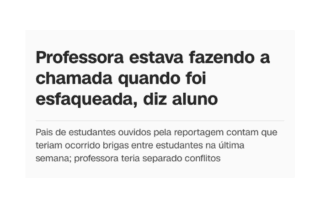

Talvez por essa razão, ganhava força a ideia de voltar à sala de aula, quando Brasília ainda sofria fortes efeitos da pandemia.

Tão necessário como medir a temperatura dos alunos ou usar desinfetante, era o derrubar dos muros mentais e os dos fechados prédios das escolas. Que catracas e câmeras de vigilância fossem desativadas, para darem lugar a amplos espaços de fraterna vizinhança, para que as novas gerações aprendessem no contexto das suas comunidades.

Por: José Pacheco