Murches, 7 de outubro de 2041

Interrompo a narrativa anterior – prometo retomá-la, em breve – para “dar um salto no tempo” e vos falar de iniciativas ministeriais dos idos de vinte. Eram manifestações de “educação compensatória”, de que foram exemplo típico políticas educacionais voltadas para sanar o fracasso escolar, que mais não era do que o fracasso da escola.

Nos idos de setenta, interrogava-me e interrogava companheiros de profissão:

“Por que será que eu dou aulas tão bem dadas e há sempre alunos que não aprendem, que precisam de apoios, de reforço, ou que até reprovam?”

Invariavelmente, esta era a resposta:

“Eles não conseguem acompanhar o ritmo das aulas. Têm dificuldades de aprendizagem. Alguns são deficientes”.

Justificava-se o insucesso com base na teoria dos dotes, ou através de teorias de natureza socioemocional, ou econômica:

“Eles são pobres. Os pais são analfabetos. Não têm livros em casa”.

As origens da educação compensatória remetiam-nos para práticas como as de Froebel, nos primeiros jardins de infância das favelas alemãs, no advento da primeira revolução industrial, ou as “Casas dei Bambini” de Maria Montessori, nas favelas italianas.

Já nos anos setenta, o programa Head Starter, um programa abrangente de desenvolvimento infantil, com o objetivo de ajudar as comunidades a atender às necessidades de crianças pré-escolares desfavorecidas norte-americanas, desenvolvia campanhas de ordem sanitária, alimentar e de assistência social.

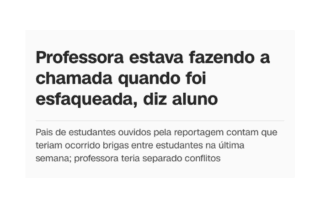

Isso mesmo! O modelo educacional herdado da revolução industrial do século XIX era o principal responsável pelo fracasso da escola. uma escola que discriminava a cultura de origem da criança e a culpava, bem como à família, pelo “déficit” educacional. A educação compensatória mecanizava o processo de aprendizagem, desculpabilizando uma escola que não acolhia, nem dava resposta à diversidade cultural.

No último quartel do século XX, nos meus primeiros trinta anos de professor, assisti a inúmeras tentativas de reforma assentes nos pressupostos da educação compensatória e da desculpabilização curricular. Essa tendência se prolongou pelas primeiras duas décadas do nosso século. Chegados aos anos vinte, os ministérios mantinham-se atrelados às políticas de antanho, juntando-lhe um discurso fantasista revestido de termos como “autonomia” “flexibilização”, “inovação”.

Em discursos vazios de conteúdo, ministros alegavam melhoria dos resultados escolares. Teciam elogios a escolas “autônomas”, que de autônomas nada tinham. Referiam-se a flexibilizações curriculares, que não passavam de jogos de somas e subtrações de tempos letivos.

Dar-vos-ei um exemplo: o projeto chamado “Turma Mais”, que previa “pedagogias diferenciadas e formas diversificadas de organização do grupo turma” Quais seriam as pedagogias, ou que diferenciação e diversificação foi ensaiada? Nunca se soube.

À boa maneira das classes de nível, “uma turma sem alunos fixos” agregava, temporariamente, alunos de várias turmas do mesmo ano de escolaridade”, com dificuldades idênticas numa determinada disciplina”. Cada grupo ficava “sujeito a um horário de trabalho semelhante ao da sua turma de origem, com a mesma carga horária e o mesmo professor por disciplina”. Continuavam a trabalhar “conteúdos programáticos” da turma de origem, “sem sobrecarga de horas semanais”.

“Turma”, “disciplina”, “horas semanais”, “ano de escolaridade”…

Dava-se o nome de “inovação” a pedaços de tralha pedagógica. ministerialmente, algo mudava, para que ficasse tudo igual.

Por: José Pacheco