Alvados, 12 de outubro de 2041

Houve um tempo em que se falava de uma Quarta Revolução Industrial, a chamada geração 4.0. Novas tecnologias invadiam os domínios físicos, digitais e biológicos, modificando condições de aprender. Os jovens mostravam-se ágeis na utilização da Internet e na impressão 3D. Mas, ao mesmo tempo em que a humanidade dispunha da maior quantidade e qualidade de meios de comunicação, a solidão invadia espaços sociais, o silêncio se instalava em muitos lares. As escolas não utilizavam esses extraordinários recursos para humanizar o ato de educar, usavam-nos como paliativos de um esclerosado modelo educacional. A crise da educação parecia não ter fim.

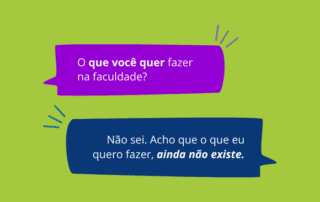

Outro fenômeno comum nesses contraditórios tempos era o do aparecimento da geração “nem-nem” (nem estudavam, nem trabalhavam). Se perguntássemos a esses jovens o que queriam ser, eles respondiam:

“Eu posso dizer o que quero ser?”

Já tinham perdido o hábito de questionar, já lhes tinham destruído a curiosidade.

Antes de ser escolarizada, a criança ficava passivamente exposta a milhares de horas de televisão e computador, sem agir criticamente sobre as mensagens, sem discernimento para se proteger de programações imbecis.

Formara-se o solitário adulto espectador, no vazio da indiferença. Talibãs enforcavam dissidentes e estupravam mulheres, justificando a barbárie em nome de Deus. Militares americanos bombardeavam aldeia afegãs. As bombas visavam matar talibãs, mas assassinavam crianças. Para os militares americanos o ataque fora um sucesso:

“Quem nos garante que esses meninos não viriam a ser perigosos talibãs?”

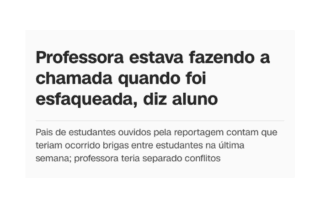

Uma amiga muito querida empenhara-se em transformar a sua escola num espaço e tempo de dar sentido à vida de muitos jovens. Tinha encontrado essa escola dominada por múltiplas violências. Na situação de diretora da escola, pretendia transformá-la num protótipo de comunidade de aprendizagem. E logo a força bruta da burocracia interveio:

“Zé, cheguei agora da conversa com a Dirigente. Realmente, era o que eu imaginava. Segundo a Dirigente um de nossos professores “mortos” foi até ela, para denunciar (foi essa a palavra que ela usou) que a Diretora age contrária as resoluções, pois os estudantes não seguem a matriz curricular, quando estão na tutoria. Também afirmou que a atribuição de tutores está fora da resolução para professores. Argumentei e mostrei todos os nossos registros. Inclusive, o projeto. Pedi que ela fizesse a crítica por escrito e dissesse que a escola não poderia trabalhar dessa forma. Ela respondeu que não o faria e acrescentou:

“Como sua amiga, estou advertindo-a verbalmente”.

Quando perguntei quem fizera a “denúncia”, respondeu que a pessoa tem direito ao sigilo”.

Pequenas e grandes traições eram o dia a dia de muitas escolas, onde a ética era miragem. E, se sabemos que se aprende por imitação, pelo exemplo, é fácil imaginar os efeitos de ameaças e outras formas de autoritarismo.

Quando um professor ainda “vivo” requereu da sua diretora o fundamento legal de uma recusa, ela deu por resposta:

“Aqui, quem faz a lei sou eu!”

Não eram raras atitudes desse tipo. E eu optava por pensar nos professores que já iam trocando uma profissão solitária por uma profissão solidária. Não se tratava da mera troca de consoantes. Professores “vivos” faziam acontecer uma profunda mudança cultural. E, embora eu soubesse ainda haver nas escolas muita gente distante de si própria, também sabia que a Fabi e outros professores “vivos” conseguiriam concretizar um projeto feito de pessoas conciliadas consigo e com os seus pares.

Por: José Pacheco