Alcântara, 1 de setembro de 2041

Certo dia, lançaram-me um desafio. Talvez por malícia, talvez não. Convidaram-me para redigir um prefácio para um livro que dava pelo título de “A Arte da Aula”. Logo a mim, que me livrara de dar aula, há mais de meio século!

Nunca recusei um desafio. Aceitei-o e agradeci.

Li e reli os capítulos do livro. E me considerei um privilegiado por me ter sido dar a ler depoimentos de mestres da arte de “dar aula”. Eram exercícios de uma escrita sensível, reflexos de uma tomada de consciência do destino da escola e da necessidade de humanização do ato de ensinar.

Falavam-nos do ofício de professor universitário e das marcas que esse exercício imprimiu nas suas vidas e nas dos seus alunos. Sobretudo, demonstravam uma verdade nem sempre evidente: havia professores que não usavam a pedagogia como mera ciência, mas como a arte de ensinar a viver.

Mesmo exercendo o seu múnus profissional num tempo em que não tiveram que competir com máquinas inteligentes, não ficaram imunes à necessidade de transformação da educação. Apenas se decepcionavam com a falta de interesse de muitos alunos, que, inertes, prenunciavam o surgimento de uma crise de relações humanas, o anúncio da falência de um determinado modelo de sociedade e de escola.

Isto escreveu um dos insignes mestres:

“Ao longo desses anos todos, enfrentei muitas vezes a apatia dos alunos. Sempre há uma meia dúzia que faz a diferença, que faz o curso valer a pena. Mas a maioria sempre foi, acho que sempre é, mais ou menos apática. Eu me esforço para dar uma aula muito concentrada e, em geral, me irrito com qualquer comportamento dispersivo dos alunos. Como lido com a apatia na sala de aula? Esse é um grande problema. Ouço o que meus ex-alunos, agora professores, me dizem. Me ponho na pele deles e fico pensando: meu Deus, acho que sofreria demais. Porque mudou muito, os alunos mudaram muito. Não quero nem dizer que sejam piores, não é isso. É outra geração, é outro tipo de gente. Mas, pensando naqueles meus alunos antigos, que eram apáticos – e eram apáticos por quê? Você precisa de técnicas de como despertar a atenção deles. É difícil, viu?”

Essas interrogações eram em menor quantidade do que os excertos que refletiam satisfação, realização profissional, num tempo em que mais de metade dos docentes não se sentia profissionalmente realizada, não se sentia valorizada e apontava causas do desgaste como “turmas com elevado número de alunos”, “comportamento indisciplinado”, “desmotivação”, “falta de apoio”:

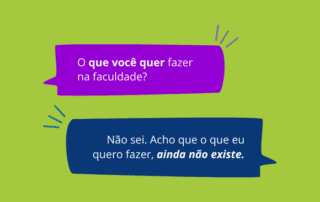

“Eu não tinha ideia de quanto o tempo da minha juventude já podia ser ignorado pelos jovens de hoje. Dá impressão que você está continuamente fora do assunto, que não vai chegar lá, pois a distância cultural é muito grande e não há um discurso suficientemente formulado sobre esse fosso. Não sei o que faria hoje, se tivesse que voltar a dar aula na universidade. Tenho a impressão de que os alunos não me respeitariam nem um pouco. Eles têm uma linguagem que, provavelmente, eu teria dificuldade de acompanhar. Há uma diferença de geração muito grande”.

Já nesse tempo, a OCDE promovia inúteis cimeiras sobre o “bem-estar dos professores” e o que se discutia nesses encontros era a manutenção de um profundo mal-estar.

Um secretário-geral afirmou:

“Não se deve perder a oportunidade de colocar o bem-estar dos professores no centro das políticas de todos os países. O bem-estar dos professores terá de ser percebido como “um tema político de primordial importância”.

Estava eminente o “bem-estar dos professores”, porque já se anunciava o “canto do cisne” de uma velha e doente escola.

Por: José Pacheco