Paranoá, maio de 2041,

A uns trina anos atrás, em todo e qualquer congresso, quando estava prestes a intervir, escutava os pedidos de sempre:

Pode dar-me a sua “apresentação”? Qual é o power point que o senhor vai usar?

Eu não uso power point – respondia.

Mas insistiam: Todos os palestrantes usam. E o que é que o senhor vai dizer?

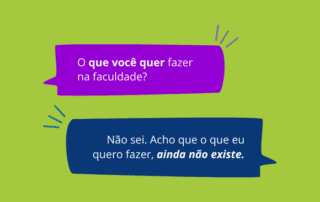

Não sei. Ainda ninguém me fez perguntas.

O técnico voltava as costas e ia instalar o power point de outro palestrante.

Quando colocado num palco, tentava desfazer o simbólico desnível, descendo do pedestal, transformando a palestra numa oportunidade de diálogo. Começava por perguntar:

O que quereis saber?

Sucedia um já esperado silêncio. Sabia que aqueles admiráveis educadores haviam passado por cursos de ouvir respostas a perguntas que jamais fizeram. Sabia que davam aulas feitas de respostas a perguntas que os seus alunos não faziam. Compreendia que tivessem deixado de perguntar. E eu falava sem dizer nada, até que que a primeira pergunta surgisse. Depois, a conversa fluía. Naquele tempo, a introdução ao currículo oficial estava repleta de termos como: habilidades, direitos de aprendizagem, educação integral, competências. Mas, em tempos de pós-verdade e de crise ética, como diria o amigo António Nóvoa, a sofisticação do discurso contrastava com a pobreza das práticas.

“Aula” era a palavra mais frequente no discurso, no pressuposto de que uma “flexibilização curricular” pudesse ser concretizada em sala de aula. Os especialistas e legisladores ignoravam as três dimensões curriculares – a da subjetividade, a da comunidade e a universal – dado terem optado pela importação de modismos curriculares. Acontecia “transbordamento curricular” (mais uma vez, citando o amigo Nóvoa…) ao invés da definição de um conjunto de aprendizagens consideradas essenciais. Para quê “aprender” “mesóclises, dígrafos e piroclásticas”? Onde estava contemplado tudo o que ia além do cognitivo? Eu perguntava aos professores:

Quantas vezes precisastes de utilizar a raiz quadrada no decurso das vossas vidas?

A resposta invariável:

Nunca.

Então, por que razão se terá de ter aula sobre raiz quadrada, fazer teste e perceber que quase nada aprendemos? Acaso algum dia precisemos de utilizar a raiz quadrada, em escassos minutos de Internet a aprenderemos.

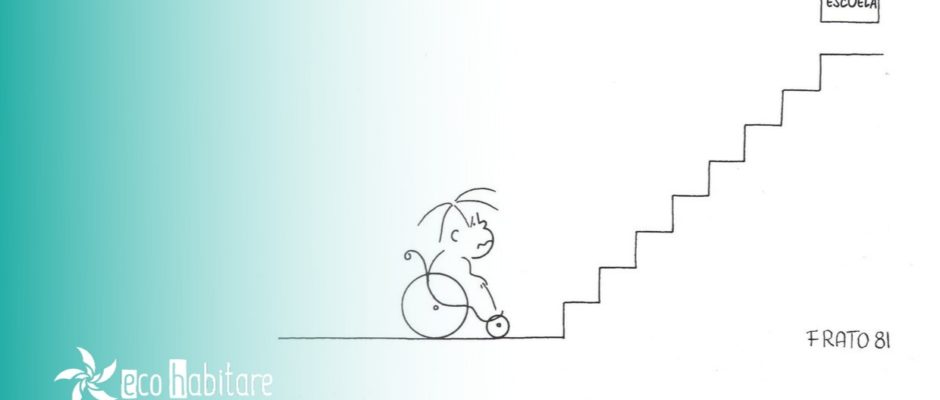

O vosso avô bem avisava que, com as “flexibilizações” em curso e as pseudo-inovações nada mudaria. Mas quase ninguém lhe dava ouvidos… nas escolas, as aulas eram enfeitadas de projetos e tecnologias digitais. Um laptop para cada aluno, a troca de um quadro negro por uma lousa interativa, a adoção de práticas escolanovistas e de outros arcaísmos pedagógicos. E o direito à educação continuou a ser negado a milhões de jovens, ao longo de vários anos.

No final de um congresso, a última pergunta a mim dirigida foi mais um desabafo:

Eu concordo com o que você fala, mas eu não posso deixar de dar aula.

Eu sei colega – retorqui – E deve continuar dando aula. É aquilo que o ensinaram a fazer. Eu valorizo esse saber fazer, aquilo em que você é competente.

Você não entendeu! Eu quero deixar de dar aula, porque aprendi outros modos de ensinar e de aprender.

Então…?

Então…? – respondeu, visivelmente emocionado – É que, na minha faculdade, todos os semestres, eu sou obrigado a apresentar um cronograma de aulas e sou obrigado a… dar aula.

Fez-se um silêncio semelhante ao do início da “palestra”. Então, que me diz? – insistiu o professor.

Devolvi a pergunta ao auditório. Ninguém reagiu. Eu também nada disse. A tristeza e a indignação me emudeceram.

Acolhei o amoroso abraço do avô José.

Por: José Pacheco