Água Boa, 7 de agosto de 2040

Em meados do século passado, o João Cabral falava dos que morrem sem nunca terem vivido. Pois ficai sabendo que, decorrido quase um século, ainda se morria no Brasil “de morte igual, da mesma morte severina: a morte de que se morre de velhice antes dos trinta, de emboscada antes dos vinte”.

Releio o seu desabafo: “Escolas são usinas, que engolem gente e vomitam bagaço”. Meditando sobre a cruel atualidade das suas palavras, me perguntava: o que tínhamos feito de um “século da criança”, que não o havia sido?

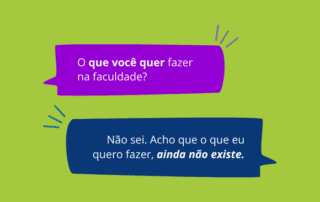

Numa comunidade com altos índices de violência, uma professora conversava com os seus alunos sobre o que queriam ser. Não quando fossem grandes, que perguntar isso a uma criança é xingamento, mas o que queriam ser, ali e naquele agora.

Uma boa parte queria ser médica, outra parte queria ser engenheira. Nenhum aluno queria ser professor e muitos alunos gostariam de ser pedreiros.

Mas, por que sonhar com uma profissão tão árdua e de pouca remuneração?

Um dos que sonhava ser pedreiro, se condoeu da estranheza da professora e perguntou:

Tia, a senhora sabe o que é e o que faz um pedreiro?

Pedreiro é o profissional que trabalha na construção civil. Não deverias tentar ser doutor, criaturinha? – replicou a professora.

O jovem sorriu e respondeu:

Tia, pedreiro é quem vende pedra de crack. Aqui, na comunidade, quem vende mais pedras ganha mais, tem “participação nas vendas”. A senhora não vê alguns alunos com celulares de última geração e cordão da moda? Compram com o dinheiro da “comissão”.

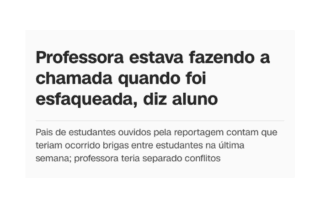

Quando a administração resolvia a melhorar a escola, que formava pedreiros, contratava mais polícias e construía mais prisões. Porque, não raras vezes, o aluno da escola-caserna regressava à escola, armado de fuzil. E acabava feito cadáver exibido nos jornais e na tv.

Outro João me confidenciou que a diretora da escola o chamou, para lhe sugerir que levasse o seu filho para uma escola particular, porque aquela “só tinha aluno marginal”. A curiosidade levou-me até à escola dos ditos “marginais”. Contornei altos muros e passei por jardins cobertos de lixo. Desemboquei num pátio repleto de avisos – “Proibido Brincar”, “Proibido Jogar Lixo”… – entremeados de grades. Por detrás de outras grades, o olhar inquisidor de uma funcionária fuzilava o visitante, que lhe tinha interrompido a conversa no facebook. Escutei os gritos dos professores, dando aula. Vi jovens de fundo de sala de aula, bocejando, colocando fones nos ouvidos, manejando celulares ocultos debaixo das mesas.

Fui recebido pelo diretor, que me disse ser impossível fazer alguma coisa por aqueles jovens. Porque “você sabe, vem quase tudo de família monoparental, mãe faxineira, pai na prisão, ausente ou assassinado. Vão acabar aviõezinhos de tráfico. Não há como evitar”.

Fiz-me desentendido da “profecia autorrealizada” e mudei de assunto. Havia reparado que, para além das grades duplas com câmera de vigilância, com que deparara na portaria, os muros da escola estavam encimados por grossas barras de ferro e arame farpado. Perguntei:

Por que tantas grades?

Este é um lugar perigoso. Muito assalto, muita morte. A escola não pode ficar de portas abertas e sem proteção. Olhe! E até lhe conto uma coisa: o arquiteto que fez o projeto desta escola foi o mesmo que fez o do Presídio do Carandiru”.

Disciplina imposta, proibições arbitrárias, controle dos corpos, uniforme, punições, obediência formal, hierarquia inquestionável, violência simbólica… Alguém duvidaria de que a escola que tínhamos na década de vinte tivera origem nas casernas da Prússia do século XVIII?

Por: José Pacheco