Paio Pires, 4 de setembro de 2041

A “Declaração universal para a responsabilidade humana” dizia-nos que a humanidade, em toda sua diversidade, pertencia ao mundo vivo e participava da sua evolução. Confirmava que os seus destinos eram inseparáveis e propunha princípios gerais, que poderiam servir de base para um novo pacto social.

Esse pacto nada mais era do que a utopia agostiniana. O Mestre dizia que o que mais importava não era educar, mas evitar que os seres humanos se deseducassem.

No discurso sobre educação, a palavra utopia era, geralmente, sinônima de impossibilidade. Mas o vosso avô a encarava como algo que requeresse intencionalidade e ação. Concretizar utopias – recriar vínculos, rever e re-olhar, reelaborar as práticas – reconfigurava a metáfora do Mito de Sísifo, o inédito viável freiriano.

O mestre Morin falava da necessidade de uma metamorfose, de uma reforma moral, lograda através de profundas mudanças no modo de educar e numa economia ecológica e solidária. No setembro de há vinte anos, a nova educação, que emergia do sonho de todos nós, deveria formar o cidadão democrático e participativo, o ser humano sensível e solidário, fraterno e amoroso.

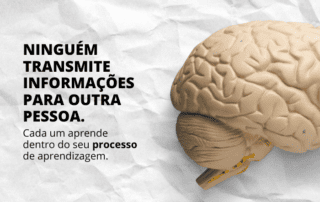

Da universidade, já recebíamos indícios, frágeis indícios de que havia professores que aprendiam. Que se apercebiam da sua incompletude e sabiam que o ser humano estava em permanente estado de projeto, de reelaboração da cultura pessoal e profissional. Congratulava-me com a iniciativa de universidades, que se assumiam como “multidiversidades”. E reconhecia, no afã de alguns companheiros e companheiras da UNIPROSA alguns pontos de luz, pontos de partida para uma reflexão necessária e urgente: quando e como se aprende?

Alguns universitários das ciências da educação já manifestavam consciência de que chegara o tempo da pós-aula velha de há duzentos anos. Outras “aulas” se revelavam necessárias – quando o discípulo estava pronto, o mestre surgia:

“O aprendizado é sempre um jogo de convivência social, de inteligência civil. Acredito que os professores dão aulas sem saberem muito bem como e por que conseguem se equilibrar no arame das experiências das suas aulas.

Muitíssimas não dão certo e imediatamente se percebe quando isso acontece na cara e no corpo dos alunos. Todo aprendizado bom supõe que o aluno não tenha sua aula, mas que ele aprenda, que ele leia, que ele estude. E esse ler e estudar pode ser ler um livro, pode ser ver um vídeo, pode ser estudar em casa, pode ser estudar em outro qualquer lugar”.

Três rupturas paradigmáticas se sucederam em vertiginoso ritmo, sem que a Universidade se desse conta. Após décadas de adaptação de teorias existentes a realidades que se transformaram e perante aceleradas mudanças sociais e inovação tecnológica, os dados da pesquisa no campo da neurociência e da inteligência artificial, ou a sutil convergência entre a teoria da complexidade e a produção científica radicada no paradigma da comunicação, exigiam que, para além de uma tomada de consciência da obsolescência do modelo escolar, fosse assumido um compromisso ético com a educação.

A transição entre paradigmas, que a Universidade parecia iniciar, talvez fosse mesmo o prenúncio do “canto do cisne” da aula. Estaríamos perante os últimos lídimos representantes do “aulismo”? O ensino iria conseguir, finalmente, lograr gerar aprendizagens? A nobre arte de ensinar se reafirmaria, sob novos formatos? Aproximar-se-ia o derradeiro ato da obsoleta ensinagem? A universidade se redimiria de velhos pecados?

O início de setembro de há vinte anos nos daria resposta.

Por: José Pacheco