Cruz de Pau, 17 de setembro de 2041

Recordo-me de uma das primeiras “palestras” brasileiras. Decorria o mês de setembro de há quarenta anos.

Como sempre, comecei por perguntar:

“O que quereis saber?”

A primeira das perguntas demorava sempre a sair, pelo que recorri a uma singela blague:

“Vamos lá! A primeira pergunta é sempre a mais difícil. Passemos à segunda”

O público sorriu. Mas, nada disse.

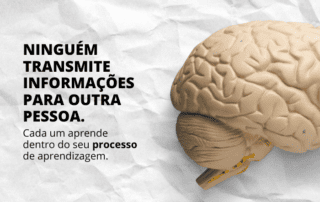

Aqueles companheiros de profissão tinham passado dezesseis anos a ouvir respostas a perguntas que jamais fizeram. Depois, passaram a dar respostas a perguntas que os seus alunos não faziam. Talvez ainda restasse alguma curiosidade perante os fenómenos do mundo, mas tinham deixado de perguntar.

Decidi dar algumas “respostas”, para enganar o incómodo silêncio. Falei dos putos da Ponte, de como esses putos aprendiam, como os putos brincavam. E até declamei o início de um poema:

“São como bandos de pardais à solta os putos.”

Na primeira fila, as freirinhas – a palestra decorria numa escola confessional – manifestavam incómodo. Por que seria?

“Puto” é a palavra portuguesa equivalente ao “guri” gaúcho. Português recente no sul, falando corrido, cortando as últimas sílabas, pronunciando palavras de dúbio significado, ou consideradas vitupérios, cria fazer-me entender. Quando me despedi, dizendo “espero que vades daqui…”, uma amiga me segredou que eu proferira ofensas e que nada entendera do restante.

Não precisei de ir ao Brasil, para me aperceber de que poderemos estar culturalmente desenraizados. Nos idos de setenta, rumei aos cafundós do meu país e por lá me embrenhei em novos glossários. Quem me guiou pelos caminhos da decifração de novos códigos foi a Guidinha. Dessa maravilhosa criatura vos falarei em outra cartinha. Por agora, me quedo na escrita da primeira enigmática frase, que lhe escutei:

“E adei botou o pesigo no quedute!”

Decifrei essa e outras proposições com recurso a um elucidário, do qual constavam termos como os falados e pensados pela Guidinha:

“Presigo” significa “almoço”; “almeiro” é o mesmo que “marmita”; “e adei” quer dizer “e então”; um “rebo” é o mesmo que uma “pedra”; “bem cá toma” é uma expressão de vasto espectro semântico que, neste contexto quer dizer, mais ou menos, “Pudera”; “caleiras” é o regionalismo equivalente às nossas bem conhecidas “escadas”; “poleia” significa “tareia”; “mirava” é a forma verbal equivalente a “acertava”; “alagar” é o mesmo que “estragar”; “enfusa” é equivalente a “caneca”; “mocho” é o mesmo que “banco”; “botelha” vê-se logo que é uma “garrafa”; fácil é de ver que uma “toca” é um “buraco”.

No tempo da “tia tapa o pote”, algumas mestras se equivocavam, embora se aprimorassem na invectiva:

“Ó minha parva, senta-te! Já me deste cabo do plano e já nem te estou a ver bem!”

A “parva” sentava-se, encolhida, confusa, mas aliviada.

“Já vi que daí não há-de sair nada. Diz lá tu, ó Toninho! O que é que está aqui escrito?”

O Toninho era o “inteligente” da turma. Era uma criança grave e delicada. O ternurento diminutivo usado pela professora ficava-lhe a matar. Também lhe assentava como uma luva o cognome de “Mete Nojo”, que o Nelo das Fajãs havia inventado e que a turma, unanimemente, adoptou. Filho do senhor engenheiro agrónomo, seria evidente para a mestra que o Toninho reconhecesse o tubérculo e soletrasse a preceito “ba…ta…ta”.

“Diz lá, Toninho, o que aqui está escrito.”

“Semelha, senhora professora”, disse o Toninho.

Sói então a professora nada e criada no Portugal Continental se apercebeu de que, na véspera, havia almoçado semelhas com bacalhau, pensando ter comido batatas.

Por:José Pacheco